その11-2 決算整理2②

前回からの続きです。

今回は決算整理の中でも1項目だけですが重要な論点です。ただ、一度理解してしまえば決して難しい論点ではありません。本番の試験で、決算整理項目としては頻出論点でもあるので、確実に学習しましょう。

貸倒引当金

それでは始めます。「貸倒引当金」です。

どんなものなのか。まずは説明から。

会社を経営しているといろんなリスクにさらされます。そのうちの一つのお話です。

お客様としてお付き合いしていた会社の倒産です。非常に残念ではありますが、実際に起こりうることです。

例えばずっと掛売り上げをしていたお取引先様。「あの会社危ないらしいよ」とか、噂は流れたりするんですけど、倒産ってある時突然知らされます。

そんな時、当社が請求をしていて、その入金を待っていたら…そうです。入金にならないよって事

が起こってしまいます。

お取引先様が倒産してしまう事は仕方のないことですが、こちらも入金を待っていたのに…ってなりますよね。リスキーです。

そんなリスクに会社として何か事前に備えることはできないのか。それを考えて設定されるのが、「貸倒引当金」です。

どういうものかと言うと、過去の経験を参考にして、どれくらいの確率で入金事故(本当は入ってきてほしい売掛金等が相手の倒産などにより入金にならないことの例えです。)が起こってしまうのかを計算し、万が一の時に備えるのです。

文章だと分かりにくいですよね。

例えば、毎年の当社の売り上げが1,000,000円だとしましょう。これ、すべてを売掛金や受取手形で受け取っているとします。これが毎年毎年繰り返されると、残念ながら、売上先の中には倒産する会社も出てきます。

例えば3年間で、倒産した会社が1社ありました。当社は売掛金30,000円が回収できなくなりました。

と、こんな感じ。

毎年当社が同じく1,000,000の売上が上がっているとしたら、3年の売掛金や受取手形の合計3,000,000円のうち、30,000円が回収できなかったことになります。

そうなると1年間の取引のうち、売掛金、受取手形の合計の1%が回収できなくなるなと。そんな見積もりができますよね。(この計算はあくまでも仮の見積もり方法なので参考までという事で。)

引当金を設定する

気を取り直して。そうしたら、残念ながら、翌期以降も同じことが起こるかもしれません。それに備えて、「引当金」なるものを設定しておくんです。

これを決算整理で処理します。翌期以降に起こるかもしれない残念なリスクのことを考えて。

こんな感じで決算整理事項として問題が与えられます。

【取引】

決算整理前の受取手形、売掛金の残高の合計は900,000円でした。この残高に対し1%の貸倒引当金を設定するものとする。

ちなみにこのパーセンテージ、そして、どの勘定科目を対象として引当金を設定するのか(売掛金だけなのか、それとも受取手形を含むのかなど)は、問題文中に必ず指示があります。

ただ、引当金の額は自分で計算することになります。

900,000×0.01=9,000

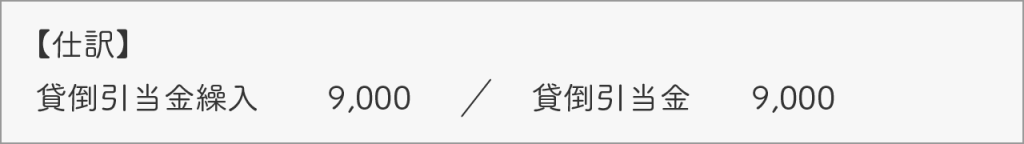

そして仕訳がこちら。まずは見てください。

ちなみに、貸倒引当金繰入は、費用の勘定科目。貸倒引当金は資産のマイナスの勘定科目です。

どこかで聞きましたね。資産のマイナス勘定。有形固定資産の減価償却の時の減価償却累計額ですね。復習です。そしてまずは上の仕訳ができるようにしてください。

ここで、貸倒引当金について説明をしておきたいところですが、これは掘り下げると、とても難しいお話で、私にはしっかりと正確にお伝え出来る自信がありませんので、正確な情報は専門家の先生方にお願いしたいと思います。(ご興味のあるかたはインターネットなどでお調べください。)

ただ、ちょっと気持ちの部分として、かなり語弊があるかもしれませんが、どんなものか、雰囲気だけお伝えします。

貸倒引当金は、翌期以降(つまり将来)のリスクに備えて設定されます。今期それを妥当に見積もることができるのであれば、今期のうちにその痛み(貸倒引当金繰入という費用)を、ほんの少し事前に感じておく。

その証拠として引当金という勘定科目で、「ちょっと保険ね!」ってアピールで貸借対照表に残す。こんな感じで考えてください。

こんな保険をかけておくことで、株主の皆さんは「あぁ、ちゃんと将来のリスクに備えて対策してるんだね。しっかりした会社じゃん。」って改めて高評価してくれるんじゃないでしょうか。

引当金を繰入れた分、今期の費用がちょっと増えて、結果、今期の利益がちょっと減ることにはなるけど、将来のリスクをしっかり認識するという意味でこの費用は当期のものとして必要だよねと。妥当性あるよねと。そんな解釈になります。そんな雰囲気。大丈夫ですかね。

また、貸倒引当金は、一度設定したら基本的に毎期繰り返し設定します。

会社が自分たちである程度自由に決められるルールは自由に選択できる代わりに、一度決めたら、コロコロ変えないでねってなってます。

コロコロと変えちゃうと、毎期の「どれくらい儲かったの?」の計算に会社の意思が変な形で反映されてしまって、正確な成績が表せなくなっちゃうからです。

貸倒引当金の設定、いかがでしょうか。

貸倒引当金設定後のお話(決算整理から少し離れます)

なお、この後にまだストーリーが続きます。

まずは、実際に貸し倒れが起きてしまった時です。貸し倒れと言うのは、売掛先の倒産などにより入ってくるはずのものが回収できなくなってしまう事です。

貸倒引当金の設定をしている売掛金が貸し倒れた場合

ではまずは、貸倒引当金の設定をしている売掛金が貸し倒れた場合。

先程の仕訳で、9,000円、貸倒引当金を設定しました。その設定の根拠となる売掛金残高のうちから、貸し倒れが発生したんです。

売掛金が5,000円、相手の会社の倒産で回収できなくなっちゃったとします。

そうしたら、事前に設定しておいた引当金の予想が、嬉しいのか悲しいのか、取引先の倒産という形で見事的中しちゃいました。

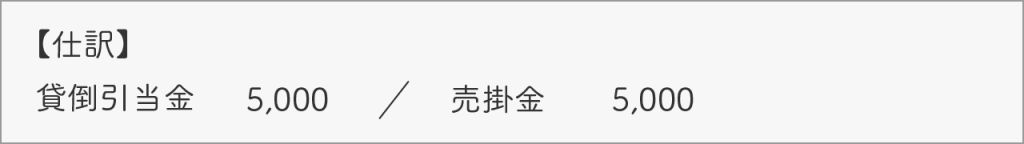

ってわけで、こんな仕訳をします。

もう回収ができなくなった売掛金は消すしかないですよね。

って事で、売掛金は右へ。5,000円。

で、リスクに備えて前期に引当てておいた引当金をこの時に登場させます。左に貸倒引当金5,000円。

どうですかね。これで、前期以前のリスクに対して、貸倒引当金をあてがう事で当期に費用を負担せずに済みましたよね。

前期だの当期だのとごちゃごちゃ書きましたが、この辺りとても大事ですからね。

貸倒引当金の設定がしてあった売掛金だったり受取手形だったりの場合には、その設定した引当金が使えます。

何言ってるの?当たり前じゃんって思うかもしれませんが、これ結構ちゃんと理解しておいて欲しいポイントです。

貸倒引当金<貸し倒れた金額の場合

なお、こんなこともあり得ます。

前期に貸倒引当金の設定、9,000円しましたよね。でもね、予想よりも大きい金額で貸し倒れちゃいました。って。こんな場合、見ておきましょう。

前期の売掛金のうち、10,000円が貸し倒れになった。

この売掛金、引当金の設定はしているので引当金自体は使ってOKです。でもね、予想よりも大きい金額で貸し倒れちゃいました。

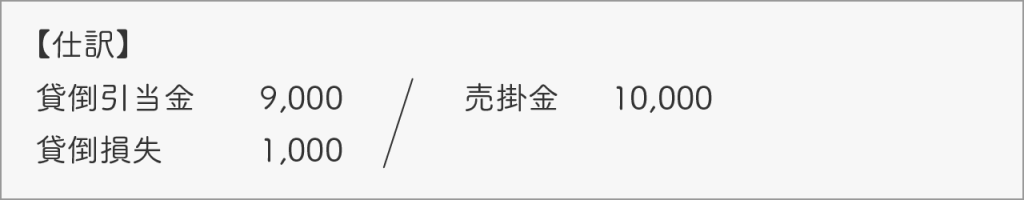

仕訳しますね。

【取引】

得意先が倒産し、前期の売掛金のうち、10,000円が貸し倒れた。なお、貸倒引当金の残高は9,000円である。

貸倒引当金は目いっぱい使います。でも予想以上に金額が多かった。仕方がないので、貸倒引当金の設定を超えた部分は今期の痛み(=費用)とします。

貸倒損失。費用の勘定科目です。

別に、前期の見積もりが間違っていたわけじゃないんです。ちゃんと妥当性を持って見積もったので。ただ、それを超えるような事態がたまたま起こってしまった。なので、その分は誰もわからなかった、予想がつかなかったわけで、当期で痛みを感じることとしますねって話です。

当期に貸し倒れた場合

ちなみに当期になってから

と仕訳していた(当期の売上ですね。)売掛金が当期中に貸し倒れになったらどうしますか。

前期で見積もった引当金、崩さないでくださいね。それはあくまで前期の売掛金や受取手形に対して設定したもの。今期の売掛金などのために設定したわけじゃないですから。

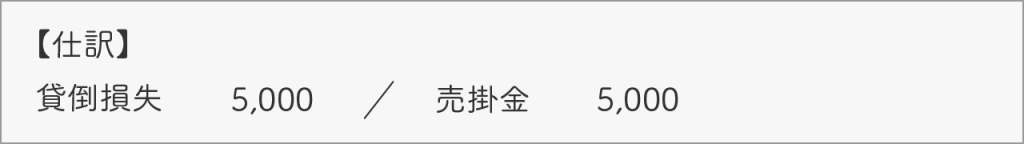

そうすると、こんな仕訳です。

【取引】

得意先が倒産し、当期発生の売掛金のうち、5,000円が貸し倒れた。

当期の売掛金ですから、痛みもそのまま当期に直撃です。仕方がない。いくら前期からの引当金が残っていようと、使いませんからね。注意してください。

私は引当金周りを覚えるのが苦手すぎて、「当期分には引当金を使わない」ということだけを頭に入れてゴリ押ししてました。

貸倒れ処理したものが回収できた場合

それから、このストーリーで言うと、もうちょっとあります。倒産した会社の売掛金、引当金で消し込む処理を既にしました。

ただ、いろんな事情で、回収できることになったって事が、たまにあります。

前期に貸倒れ処理をしていた(引当金を使って)金額が5,000円あったのですが、これが当期になって、そのうちの3,000円が回収できました。こんなこともまれに起こります。

もう、うちの会社では前期のうちに引当金にて、とっくに処理済み。

だけど、一部(または全部)が回収できることになったんですね。まぁ、ラッキーと言えばラッキーです。現金で3,000円回収できました。

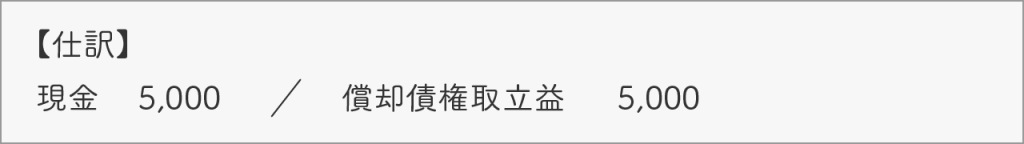

仕訳します。

【取引】

前期に貸し倒れ処理をした売掛金5,000円を当期に現金で回収した。

償却債権取立益、収益の勘定科目です。

当社では、前期以前にこの売掛金はとっくになかったことにしちゃってたのに、ふってわいたように回収できたんです。

債権という言葉が出てきたので、一応簡単に説明すると、ここでの債権は受取手形や売掛金のことだと思ってください。

また、もう当社としてはとっくに前期以前に処理済みだよって事が=償却って事だと思ってください。

もう痛みとしての費用は前期以前で計上してるじゃないですか。それがひょんなことから回収できたので、逆に収益になると。そんな感じです。大丈夫でしょうか。

【決算時】貸倒引当金

あともうちょっと、ちょっと決算整理の時の貸倒引当金の設定の話に戻ります。

貸倒引当金って、1回設定したら基本的にずっと続けなきゃいけないと言いましたよね。

でね、前期も設定してたんだけど、その設定した引当金を、まったく使わなくて良い時もありますよね。入金事故が全く起こらなかった。それが一番平和で幸せ。また、引当金を使っても、一部だけ使って済んだ…という年もあると思います。

そうすると、貸倒引当金、決算整理前に残高として残ってることがあります。

じゃぁ、行きますよ。

決算整理前の貸倒引当金の貸方残高は9,000円でした。(決算整理前の残高、情報としてとても大事です。)

ここから今期の決算整理で貸倒引当金を設定します。

「売掛金残高1,000,000円に対して、1%の貸倒引当金を設定します」となった場合。

まず設定する金額を計算しましょう。

1,000,000×0.01=10,000

決算整理で10,000円の貸倒引当金を設定することになったんですね。

ここで2パターンの方法があります。

(↓まとめるとこんな感じ。)

【取引】

決算において、売掛金残高1,000,000円に対して、1%の貸倒引当金を設定する。※

なお、決算整理前の貸倒引当金の貸方残高は9,000円である。

※1,000,000×0.01=10,000

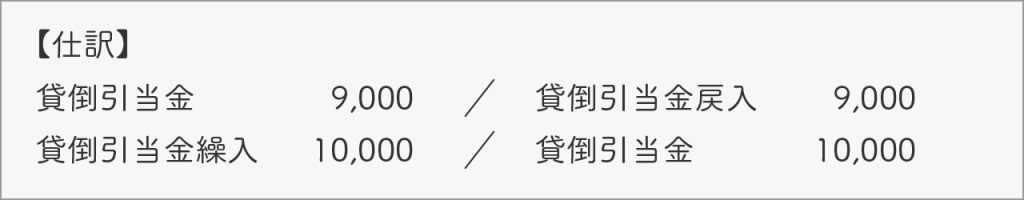

①洗替法

1つは洗替法と言います。

これ、前期までに残ってた貸倒引当金残高は、一旦ゼロにして、また新たに10,000円分の貸倒引当金を設定する方法。

仕訳行きます。

「貸倒引当金戻入」という収益の勘定科目を使って、いったん決算整理前の残高を綺麗にゼロに。

その後改めて今回の決算整理分の計上です。

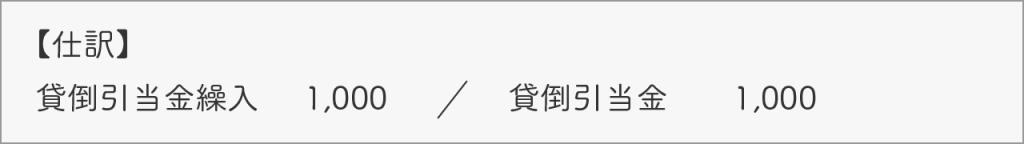

②差額補充法

2つ目の方法、差額補充法と言います。

9,000円はもう残高としてあるので、あと1,000円足せば10,000になりますね。

なのでこんな感じ。

大丈夫ですかね。

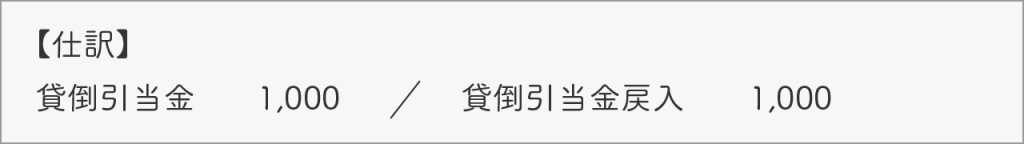

差額補充法の注意点

差額補充法の場合、もう1つ注意点が。

例えば、決算整理前の貸倒引当金の貸方残高が11,000円で、今回の決算整理で10,000円の引当金の設定が必要になりましたよって時。

仕訳します。

【取引】

決算において、売掛金残高1,000,000円に対して、1%の貸倒引当金を設定する。※

なお、決算整理前の貸倒引当金の貸方残高は11,000円である。

※1,000,000×0.01=10,000

どうでしょう。これで貸倒引当金、10,000円になりましたね。そんな感じです。

洗替法であれば、単純に決算整理前の貸倒引当金の残高を一旦ゼロにするだけなので、決算整理前の貸倒引当金残高の金額まで気にする必要はなかったのですが、差額補充の場合、補充って言うより戻さなきゃって事態も発生するので、そこは注意ですかね。

私が解いた問題では「差額補充法で」と指定があるものが多かったように思います。

貸倒引当金の残高が足りなければ補充「貸倒引当金繰入(費用)」、多ければ減らしてその分を収益に「貸倒引当金戻入(収益)」というところをしっかり覚えておきましょう。

そんな感じで。長くなりましたが貸倒引当金の設定でした。お疲れ様でした。

コメント