勘定科目いろいろ1

前置き

今回は勘定科目について触れて行きましょう。

ちょっとずつどんな勘定科目があるのかお話していかないと、使える勘定科目が増えませんからね。

ちょっと復習も含めつつ、お話していこうと思います。

未収入金・未払金

勘定科目については、やはり実務上の使い方をお話しながらのほうがイメージしやすいと思いますので、その辺も盛り込みながらお話を進めてみますね。

まずは復習の意味も込めて未収入金と未払金。「その5・有形固定資産1」「その5.5・有形固定資産2」のお話でも出てきましたね。

売掛金と買掛金の、主たる営業目的じゃないバージョンという事で紹介したと思います。

売上や仕入に関わる、後々お金入ってきますよ、後々お金払いますよは「売掛金・買掛金」なのでした。未収入金や未払金は、後々入金、支払いって事に変わりはないのですが、売上や仕入、つまり主たる営業目的には関係してきませんよと、そんなときに使っていきます。

貸付金・借入金

次に「貸付金・借入金」行ってみましょう。

会社が誰かにお金を貸せば「貸付金」。資産の勘定科目で、増えたら左です。

貸したお金は後で戻ってきますね。

会社が誰かにお金を借りれば「借入金」です。負債の勘定で、増えたら右です。あとで返す必要があります。あまり増やしたくないものですね。

主語が大事。会社が貸すのが貸付、会社が借りるのが借入です。

借入のほうがイメージしやすいでしょうか。銀行などからお金を借りること、企業では頻繁に行われます。会社の運転資金とかですね。借ります。そうしたら借入金。また、小さな企業では、誰かにお金を貸す…と言うのはあまり聞かないです。それこそ、人に貸すほどの余裕があったらいいですけどね。

現実は、そういう会社はあまり多くないと思います。ただどちらにせよ、貸した場合も借りた場合も利息をもらったり、払ったりするのが一般的です。

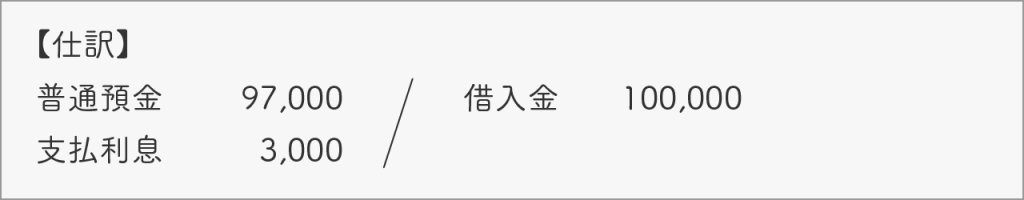

銀行から借入をして、借入と同時に利息を払った場合の仕訳をしてみましょうかね。

【取引】

A銀行から100,000円借り入れをし、利息3,000円を差し引かれ普通預金に入金となった。

こんな感じです。

会社が借り入れをして、利息を払う場合は「支払利息」。費用の勘定科目です。左です。

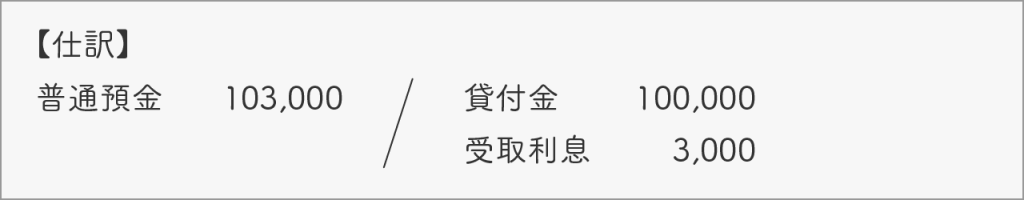

逆に会社が誰かに貸し付けをし、利息を受け取った場合には「受取利息」、収益の勘定科目を使用します。右が居心地良しです。

一応仕訳してみます。

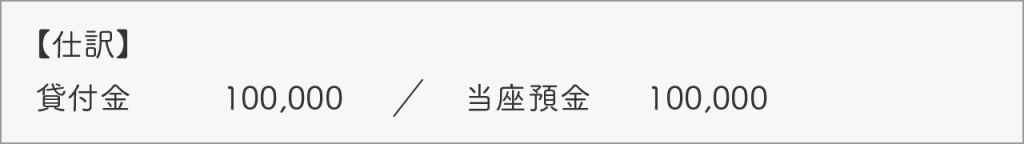

・貸し付けた場合

【取引】

仲良しな会社さんに、100,000円を貸し付け、小切手を振り出した。

とこんな感じ。

・貸付金が返済された場合

【取引】

3か月後に利息3,000円と貸付金の返済分全額が普通預金に返ってきました。

と、こんな感じですかね。

総勘定元帳へ転記して、貸したところからの流れ、確認してみてください。

貸付金・当座預金・普通預金・受取利息と、全部の勘定科目の総勘定元帳、面倒でも作ってみてくださいね。

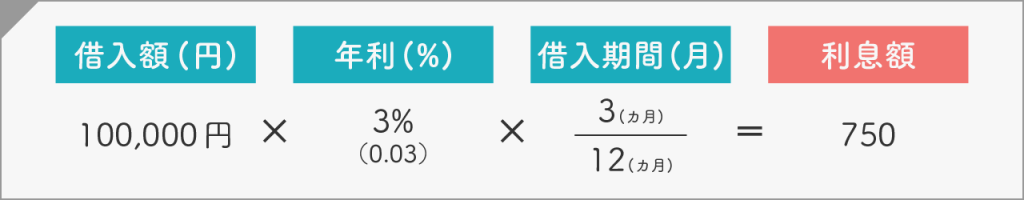

借入金の利息計算例

あとは支払利息の場合も受取利息の場合も、簿記の試験だと利息の計算を自分でしなきゃいけないことがあるのでやってみましょう。

借入を前提にやってみますね。

「借入額:100,000円」「年利:3%」で、3か月間借り入れた時の利息額はいくらですか。

答えは750円です。こんな感じですね。

仕訳例も書いておきますね。(現金で支払いました。)

【取引】

年利3%で、100,000円を3か月間借り入れた時の利息を現金で支払った。

また、上記の計算過程で3か月分を計算するのに、3/12と書きました。

年利何パーセントで…と言われたら1年は12か月という事で分母は12、そして3か月分なので分子は3、この書き方を変えないほうが良いと思います。「なに当たり前のこと言ってるの?」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

でも、3か月間って事は1年の4分の1だから、1/4で計算してもいいんじゃないの?って思ったりすると思うんですよ。効率考えて、少しでも簡略化してしまおうと。

でも、これ計算ミスのもとです。最終的に約分することで1/4になることは別に構わないんです。ただ、計算式を書くときは3/12と書いたほうが間違いは少ないと思います。(個人的に私はこの方法をお勧めします。)

これ、期中取得の有形固定資産の決算整理時の減価償却や、期中に有形固定資産を売却した場合の、期首から売却時までの減価償却費を計算する時も同じです。

今後もこのような計算式が何度か出てくると思いますので、その都度言っちゃうかもしれませんが、簿記試験3級では、計算式を使う事ってそこまで多くないんですよね。

その少ない計算式で、変に効率化を求め墓穴を掘る…なんて言う事にならないようにしたいものです。

手形貸付金・手形借入金

それでは次です。「手形貸付金」「手形借入金」

これはね、試験で扱われるので一応やっておきましょうって感じになります。

そもそも、当座預金口座を持ってる会社さんが少なくなっているので、手形取引って処理としてはあまり見なくなってます。

ただね、お金を貸したり借りたりする時って、大抵の場合いついつまで貸すねとか、いついつまで借りるねとか、期限を決めるわけですね。

そんな時、手形って、支払期日があったじゃないですか。

そこをうまく利用して、貸し付けたり、借入れたりをすることがあるんですね。

ただ、普通の受取手形や支払手形とは全く別の使い方なんで、勘定科目は分けておきましょうと。

普通の手形は売上、仕入、または売掛金、買掛金の決済に使うパターンがほとんどですしね。

手形貸付金の仕訳例

それでは会社が誰かに貸した場合、行きますよ。

【取引】

仲良しの会社さんに現金10,000円を貸しました。 その際に仲良しの会社さんが振出した約束手形を受け取りました。

普通に手形を受け取るんです。期限が書いてあって。

それ、期限になって銀行持っていくと換金できます。そうするとお金返してもらったことになりますよね。そんな使い方です。

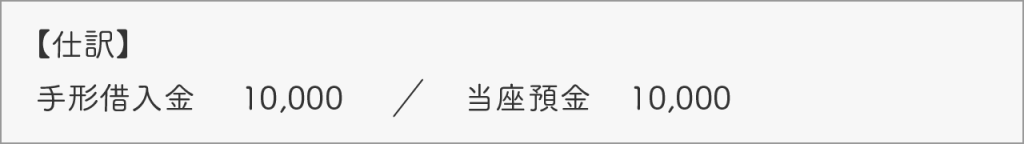

手形借入金の仕訳例:お金を借りたとき

逆に誰かにお金を借りた時に、約束手形を振出すこともありますよ。

【取引】

仲良しの会社さんに約束手形を振出して現金10,000円を借りました。

手形借入金の仕訳例:お金を返すとき

支払手形の借り入れバージョンですね。

振り出した手形に記入した期限が来たら、

となります。これで相手に返したことになりますよね。

そんな風に使います。まぁでも手形です。

これも貸付、借入なので、利息が絡んでくることもありますよ。

利息計算したり、利息受け取ったり、逆に利息支払ったり、上記貸付金、借入金と同じイメージです。

前渡金・前受金

次ですね。「前渡金・前受金」。

これはね、たまに使う事がある科目ですね。商品の仕入れや、売上に関係してきます。

ちょっと具体例出してみましょう。

前受金:手付金を受け取ったとき

例えばです。自動車販売店でのお話です。

お客さんが新車の注文をしてくれました。その際に、手付金払ってもらったりするんですよ。注文したって言っておいて、やっぱやーめたってなると、販売店さん困っちゃうじゃないですか。

そんな時、ちょっと縛りをかける意味でも「手付金入れてくれませんか?」なんてお客さんにお願いするんですね。100,000円、現金で手付金を入れてもらいましたと。

こんな時、

【取引】

新車の注文が入った際に、手付金として現金100,000円を受け取った。

って感じで、一旦現金受け取っておくんです。

この時に使うのが「前受金」負債の科目です。まだ車売れてませんよ。その際の入金です。

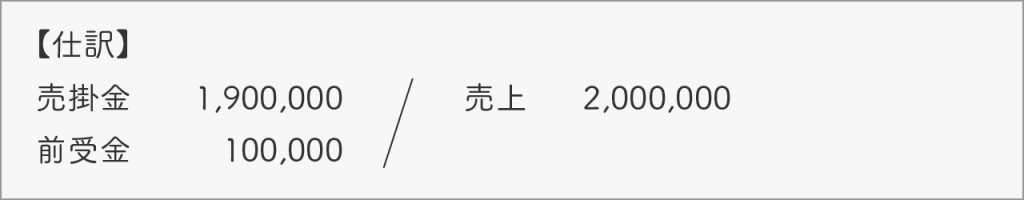

前受金:商品を引き渡したとき

で、その後、車の納車の時になったら、このとりあえず受け取った分を相殺して、差額をお客さんに支払ってもらうんですね。車2,000,000円で、1か月後に全額振り込んでくれる約束しました。

そうするとこんな感じ。

【取引】

新車2,000,000円を販売し、代金のうち100,000円を手付金と相殺し、残りを掛けとした。

となります。

この手付金の事、内金なんて言ったりもします。前受金は売る側が使う科目だと思ってください。

前渡金:手付金を支払ったとき

逆に「前渡金」行ってみますか。

例えばね、八百屋さんが初めて行く青果市場。

いつもは別の青果市場で仕入れてたんですけど、ちょっといろいろと品ぞろえの良い、別の青果市場を噂で聞き付けました。ラッキーですね。早速行ってみたら、新鮮でおいしそうな野菜や果物がそろっています。

そこで、早速仕入です。本当はね、掛けで仕入れたいんです。

でも、掛けって信用でしたよね。初取引で、まだ信用がありません。

良い色艶のリンゴが並んでます。甘そうです。早速、数日後に仕入れる約束で1個100円のリンゴを100個、注文の予約をしました。

でね、とりあえず信用の代わりと言っては何ですが、手付として5,000円、先に現金で払っておくことにしました。

【取引】

1個100円のリンゴを100個を注文し、手付金として現金5,000円を支払った。

こうしておくことによって、青果市場の方も一気に信用してくれました。

前渡金:商品を受け取ったとき

そして仕入当日。信用してもらえて残額は掛でいいよって言ってくれました。

【取引】

注文していた1個100円のリンゴを100個を受け取り、代金のうち5,000円を手付金と相殺し、残りを掛けとした。

こんな感じです。

ちょっと荒っぽい言い方になりますが、前受金や前渡金は、商品売買する際に、とりあえず払っておいたり、とりあえずもらっておいたりするものです。

まだ売上や仕入は発生していない段階で、科目にも付いているように「前」で払ったり受け取ったりしておくもの。そんなイメージです。

実際にあった前受金のお話(余談)

私が税理士事務所勤務時代に経験した実話をここで一つ書いておきますね。

とある飲み屋さん。

それこそ、昔ながらの老舗でたくさんのお客さんがいわゆるツケで飲んでいくお店でした。ちょっと言い方が回りくどいかな。ちょっと高級なバーだと思ってください。

で、私はそのバーの経理の方の売掛金の管理を手伝っていました。その経理の方は、月に1回くらいのペースで、お客さんに請求書を送るんですね。

そうすると、お客さんがバーの会社の銀行口座に振り込んできてくれるんですよ。入金があったらチェックして、ちゃんと請求額と合っていればそこで完了。また翌月に同じような処理を続けると。

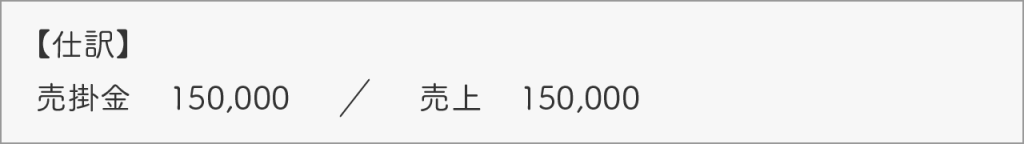

そんな中、たまに気前のいいお客さんがいるんですね。例えば請求書を15万円で出すじゃないですか。

そうすると会計処理としては、

とこんな感じですよね。(本当は飲みに来てくれた時に1回1回 売掛金 ×× / 売上 ××って処理してますよ。ただ、今回は1本の仕訳にまとめてみました。)

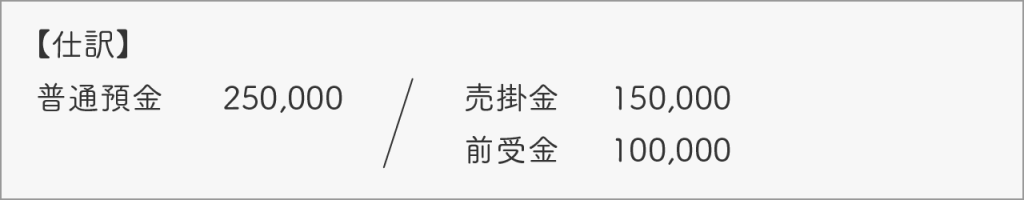

そうするとそのお客さん、請求書の内容なんか見ずに、大体の感覚で振り込んでくるんです。

かなり多めに。例えば250,000円とか振り込んできてくれます。

そうすると仕訳はこんな感じ。

次回以降に飲みに来てくれた時に、この多めに振り込んでくれた前受金からまずは消化していくような感じになります。

次に飲みに来たとき。料金 15,000円でしたよ。

まだ前受金 85,000残ってます。次の飲み代もここから…みたいな感じで。こんなこともあるんですよ。面白いでしょう。これが一般的な使われ方かどうかはわかりませんが。

前渡金と前受金、いかがでしょうか。

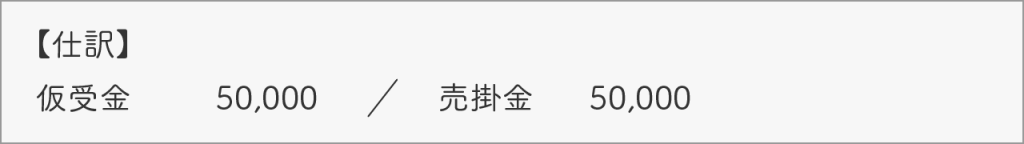

仮払金・仮受金

それでは次、仮払金(資産の科目)、仮受金(負債の科目)です。

これもかなりザックリな言い方になりますが、「とりあえず」として使う事が多い勘定科目です。

仮受金の例:受け取ったとき

例えばです。簿記の問題で昔よく出題されていたパターン、見てみましょう。

「出張に行った社員が当社の当座預金に50,000円振り込んできたが、なんの入金なのかは不明でした。」みたいな出題。(今もあるのかな。)

今は通信手段が発達してるんで、社員が携帯電話で○○の入金ですよ。…とか、メールなどで入金内容の詳細を知らせてくることもできる。

だから、何の入金なのかよくわからないなんて、ちょっと考えにくいですが、まぁそんな場合です。

社員も出張先で50,000円なんて大金持っていたくないので、とりあえず口座に振り込んできたんですね。「とりあえず」入金になった。内容は何なのか、よくわからない。

仕訳は、

【取引】

出張に行った社員が当社の当座預金に50,000円振り込んできたが、なんの入金なのかは不明でした。

と、こんな感じです。

仮受金の例:内容が判明したとき

出張先から社員が帰ってきて、この50,000円の入金の原因が判明します。「出張のお取引先の売掛金の入金でした。」と。そうしたら、

【取引】

出張先から社員が帰ってきて、仮受金50,000円の内容が「出張のお取引先の売掛金の入金」であることが判明した。

とね、こんな感じ。

仮払金:使用用途が未定のとき

また、出張に行く社員、電車代とか出張先で何か必要になったりと、いくらかかるかわからないけど、まぁ大体1万円くらいかかるよねと言って、会社がとりあえず出張にかかりそうな金額を社員に前もって渡すことがあります。

とりあえず10,000円渡しておくから、行ってらっしゃいと。現金を渡しました。

そんな時の仕訳

【取引】

社員の出張のため、現金10,000円を渡した。

ですね。

仮払金:使用用途が確定したとき

社員が出張から戻ってきました。

電車代が全部で8,000円かかって、急に雨が降ってきたので、傘を買いましたと。1,500円でした。

と社員が報告してきました。

この傘、会社の置き傘として社員全員が自由に使う事になったので、傘の代金も会社で負担することにしました。ちなみに傘は消耗品費で処理しましょう。

あと、残った現金はしっかり返してもらいますよ。加えて、電車や傘の領収書もちゃんと社員からもらいましょうね。こんな時の仕訳です。

【取引】

社員が出張から戻り、渡していた現金10,000円のうち、電車代8,000円、傘代(消耗品)1,500円に使用したとの報告を受け、残額は現金で受け取った。

とこんな感じでしょうか。

これは私の個人的な感覚なので、どこの会社にも言えることではないとは思いますが、仮受金も仮払金も、決算時貸借対照表には、あまり残しておきたくないな…という感覚が強いです。

どちらも「仮」と付いていて、読んで字のごとく「仮」なわけですよ。

なので、決算前に、仮払金や仮受金の総勘定元帳に残高があったら、必ず総勘定元帳を見て、どんな時の何の仮払いや仮受けなのかをチェックします。

例えば仮払金という勘定科目を使った段階では、とりあえず仮で…という気持ちで処理することが多いので、その後にしっかりと使途が判明しているなんて言う事も少なくないですからね。

決算をまたいで社員が長期出張に出かけていて、とりあえず仮払いになっているとか、そういう場合であれば「敢えて」仮払金でそのままにしておいて、意識的に決算で貸借対照表に計上することもあります。

そうでもない限り、できれば決算前に原因を突き止め、解消できるものに関しては解消しておきたい、そんな気持ちが強くなる勘定科目だと思っています。

ただ、残しておくのは絶対にダメという事でもないので、それぞれの勘定科目の使い方によっては、仮払金や仮受金をうまく使い分けている会社さんもあるものと思います。

要は会社さん次第みたいなところもありますね。

と言うわけで仮受金・仮払金でした。

もう少し勘定科目のご紹介、続きますが、少し長くなってしまったのでこの記事は一旦ここまでという事で。お疲れ様でした。

コメント